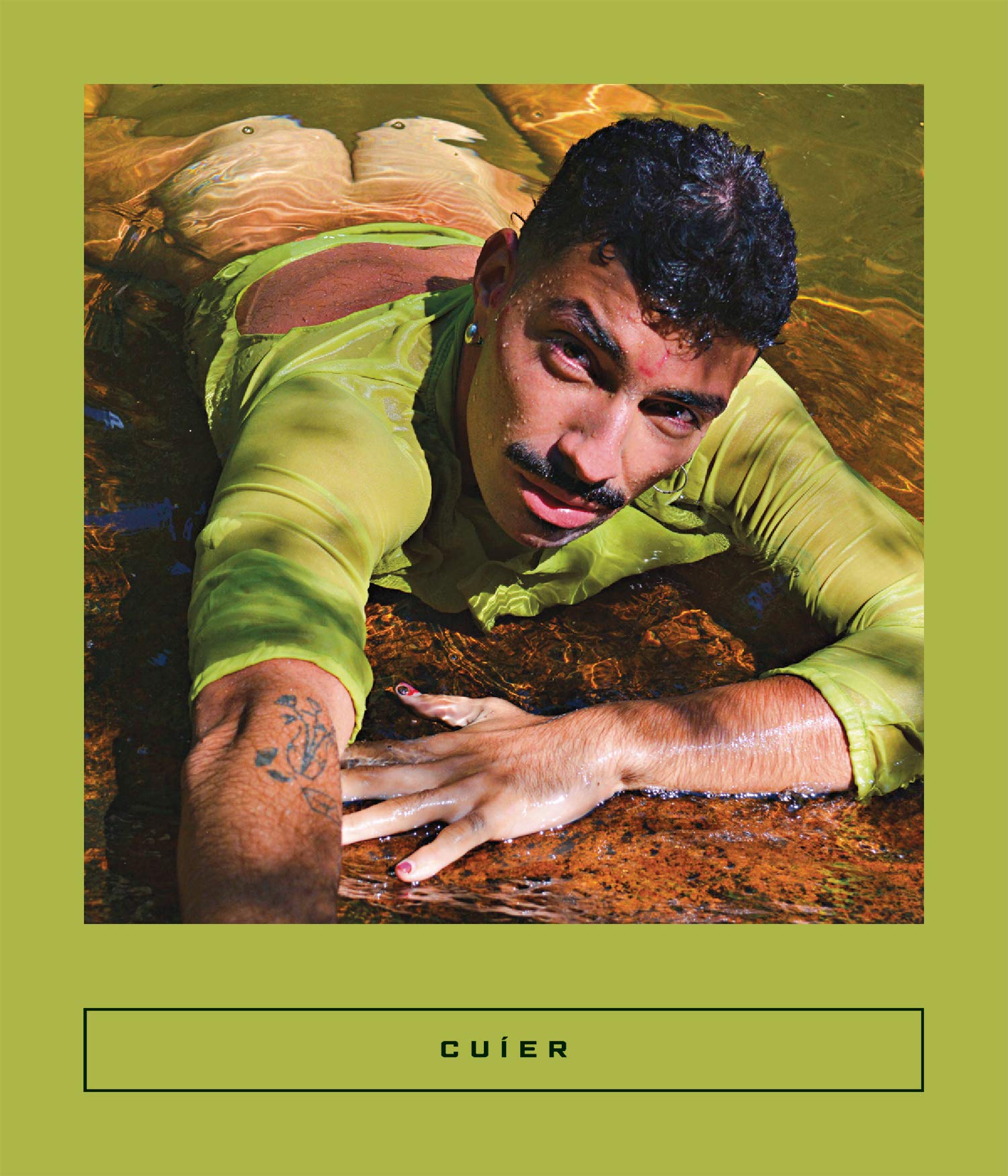

Cristina Judar é natural de São Paulo, capital. Escreveu o romance Oito do sete, ganhador do Prêmio São Paulo de Literatura 2018 e finalista do Prêmio Jabuti do mesmo ano. Lançou o livro de contos Roteiros para uma vida curta (Menção Honrosa no Prêmio SESC de Literatura 2014) e as HQs Lina e Vermelho, Vivo. Coorganizou as antologias A resistência dos vaga-lumes e Pandemônio – nove narrativas entre São Paulo – Berlim. Seu segundo romance, Elas marchavam sob o sol, foi publicado em abril de 2021. Cristina também integra a antologia CUÍER, composta por escritories do Brasil, lançada pela editora estaduniense Two Lines Press.

SINFONIQUE

Existe um eu que em mim transita.

Nascido, todos os dias.

Não há como conter aquilo que é tanto em apenas um corpo.

Não há decomposição naquilo que vibra por toda a vida.

Da mesma forma que uma só cor não define aquilo que é prisma.

Não há X que me sirva ao preencher formulários que oferecem apenas duas opções.

Óstia alguma pode ocupar a minha língua.

Quais sãos os eus que me tornam individual?

Entre ser homem e mulher, a natureza me oferece uma sinfonia.

A natureza me preserva. A natureza é uma reserva. Sem fim, eu e a natureza.

Desconcerto visões fixas e edifícios de concreto.

Degenero palavras que delimitam territórios sem fronteiras.

Causo desconforto nesse mar de ondas que se friccionam ao qual chamamos de humanidade.

Muitas são as direções dos meus fluxos aquáticos.

Quando convulsiono nos movimentos crescentes do desencaixe social, monumentos de praças públicas, bancos e leis são fortemente abalados. Mas eu não me afogo.

Minha mente é uma nave espacial operada por tecnologia desconhecida.

Sou irmane dos polvos, amigo das libélulas, conselheira do neon da noite.

Os gatos são os meus honoráveis sacerdotes; seus olhos, minhas lanternas.

Em permanência fluida, risco, com ossos finos, o corpo do planeta: é necessário criar estradas para pés tidos como impossíveis de existir.

O ar que eu respiro é real, assim como a música que, neste momento, sai dos meus pulmões.

Às vezes sinto meu coração flutuar acima de minha cabeça.

Ou como se ele estivesse encerrado em uma caixa blindada.

Um minuto depois, reconheço-o dentro de mim, novamente.

Me sinto parte da humanidade, então.

E capaz de amar de formas diferentes.

De me envolver em relações indefinidas,

em graça e dor.

Devo considerar que não é confortável ser:

um punhado de areia,

uma frequência no ar,

a força que move o mundo,

o significado da palavra

eu

AGUARDENTE (OU FRUSTRAÇÃO)

Uma pulsação em linhas graves de contrabaixo causou interferências nas minhas cheias, fez com que eu me sentisse em um fundo de mar de cores que não dava pra ver no escuro dominante, mas elas ditavam as frequências magnéticas, os interditos do lugar e suas respectivas pluralidades: eu estava em imersão na suntuosidade de uma catedral gótica e sentida.

A mim, foram trazidos por uma onda:

(1) o senso de inadequação; (2) a incapacidade de me expressar verbalmente (3) e/ou de estabelecer diálogos de ordem conciliadora.

Foi quando desaprendi a falar e a ouvir – agi como se pés tivessem prioridade às mãos – inconsciente dos meus contornos, de minha alma atonal, meus cabelos flutuantes em um tempo seco, águas moles em formas breves, sem capacitação qualquer.

Não houve resposta vinda do mar ou qualquer mensagem via whatsapp.

Quanto a mim, não sabia emitir sinais, fui atuante quando devia ter me calado, insisti atividades na hesitação, sem chama de calor e no total anonimato.

Na secura das areias, não ouve concha, pérola ou prêmio, mas aspereza.

Só a lembrança de uma íris que me pareceu aquática unicamente pela atuação do raio de um sol que, nela, resolveu pousar.

Não houve rito, não houve espaço, rota, continuidade, confluência.

A morte conduziu o caminho, rareou o que já era estreito, fez de epopeias monossílabas ̶ eu queria uma epifania de Florence and the Machine, mas tudo não passava de uma rapsódia de Brahms.

ESPELHADA NAS MARÉS

Das primeiras imagens formadas naquelas águas, a mais forte lembrança: fios de cabelo que quase se fizeram passar por algas marinhas, mas que eram mesmo fios: vermelhas ondulações não de sangue, mas de fidelidade às próprias raízes e de, à verdade, devoção.

À mesma maneira, órgãos translúcidos formaram-se aos poucos: uma órbita ocular, depois duas, a tessitura de uma pele pálida: não da morte, mas da virgindade ali contida. Até que naquele mar de encosta brava e inconsciente, 25 anos depois, mulher inteira fosse feita – a oceânica, siamesa minha e ao mesmo tempo independente, ela emitia a linguagem das sereias-focas, mulheres travestidas de animal mitológico, do tipo que professa segredos seculares aos montes e de cor.

Em casos de medo ou de questionamento, eu sempre recorria ao mar para acessar essa minha parcela dupla, a diva espelhada nas marés que tanto se parecia comigo, à qual apelidei com meu nome próprio: Laura. Era incrível, a dona da íris verdejante transformava os enganos dos meus dias em fatos memoráveis, tantos eram os significados por ela revelados entre minhas pausas e palavras.

Até que no 27º ano levei a ela a notícia de um terceiro entre nós, indivíduo de minhas entranhas mas a mim parcialmente estranho, já que não havia sido feito com minhas sombras, muito menos com minhas palavras: ele era um substrato de nossa relação. Foi quando vi Laura chorar naquelas águas, na primeira vez em que deixei de enxergar sua forma física, em um movimento inverso rumo ao desaparecimento aquático, até que ela se resumisse a uma tremulação de idas e vindas na maré composta pelo sal de suas lágrimas mescladas ao sal do mar.

Foi assim até que nada mais eu visse, embora ainda tentasse caçar na fluidez qualquer imagem identificável. Mas o dia desceu escuro e só me ofereceu torvelinhos sem luz. O mês desceu escuro. Os anos seguintes, igualmente. Hoje, no 35º ano, vivo com aquele terceiro que a fez chorar, fora o quarto, o quinto, até chegar a um décimo sexto filho. Todos expostos, em paredes opostas. Todos retratos de tinta antes líquida, condensada na reprodução de cada forma, de cada palavra-lenda entre a Laura oceânica e a Laura mundana. Os convites acabaram de ser enviados. A vernissage inaugural será na próxima terça-feira e eu mal posso esperar pela chegada desse momento. Adoraria que Laura estivesse aqui.

MENSAGEM NA GARRAFA

Foi um mar que caiu sobre minha cabeça. Mais certo do que o céu que me cobria há duas décadas. Fugi, agora ondulante, então velejador. Distante, ao vento de um horizonte aberto. Abri mão da sensatez das linhas. Não seria mais filho-problema-sombra-despesa-não-programada-incômodo-genético-a-ser-desprogramado-em-colégio-católico. Passaria a ser onda partida – névoa – maresia – lenda – arrebentação – calmaria – escuridão das abissais.

Nessa minha nova condição, me dedicaria a atos que, se escritos, resultariam em grandes livros.

Engoliria garrafas com mensagens em papel para que alguém dentro de mim as lesse (em caso de necessidade). Nem peixe, nem homem, saltei, afundado e náufrago.

O CAMALEÃO

Comprei sapatos brancos para me sentir um pouco David Bowie. Todo mundo já quis se sentir um pouco Bowie um dia. Embora, nesse caso, não dê para ser pouco – tem que ser completo. Na vitrina da Oxford Street, encontrei, à venda, meu caminho para a androginia estelar, levado pra casa em uma caixa retangular de papelão.

Eu já havia comprado um terno azul e feito com que meus cabelos parecessem fogo de chama alta. Rebelde eu já era faz tempo, então faltavam apenas alguns cigarros finos e perfis meticulosamente refletidos em espelhos.

Pra ser Bowie, você precisa ser bom de perfil. Senão, nem adianta tentar. Pra mirar o firmamento primeiro, depois fechar os olhos e sustentar um sol sustenido com a decência de um Bowie não dá pra ser qualquer um. Tem que ter uma estrela guia, um belo salto plataforma, uma sombra jade muito bem aplicada nas pálpebras, já que um olho de cada cor ninguém vai conseguir ter mesmo.

Enxergar o mundo em duas cores faz total diferença em relação à criação artística de quem quer que seja. É um avançado exercício de estética favorecido pela biologia. Intervenção da mãe natureza nas leis da genética que beneficiam alguns poucos humanos e gatos. Coisa tão grandiosa que, já no Egito Antigo, conferiam aos híbridos de gato e humano o status de deidade, como Bastet. O que nos dias atuais estaria bem próximo à figura do herói. Em suma, eu queria ser Bowie. Apenas por uma vida.

UM CÉU DIFERENTE

Um sol para pronta entrega. Ele chegou em uma caixa. Achei um despropósito um sol receber de presente um outro sol. Mesmo que tenha sido enviado com as melhores intenções. Eu já possuía meu próprio reinado. Meu firmamento e minha coroa.

Que fosse ao menos uma lua fria. Um meteoro. Até um asteróide de causar estragos em crostas terráqueas. Mas nada, era sol mesmo, o danado. Não parava de queimar. Em um fogo de entranha daqueles impossíveis de apagar. Era pequeno ainda. Um sol criança. Arrogante, como só os sóis sabem ser. Eu nunca tive a notícia de que sóis poderiam ser rejeitados. Daí o aceitei. Temerosa do que fazer com tamanho calor. Poderia ser o meu fim. Ou o começo. Acreditei na segunda opção.

Tornamo-nos, assim, dois sóis em um céu quieto, imagem presente em dez entre dez pesadelos da população encarcerada mundial – encarcerada, não carcerária, o que significa que donas de casa e homens de negócios podem fazer parte deste grupo. Para a humanidade, pode parecer que os astros siderais vivem em constante disputa de egos pela posição mais brilhante no céu, passível de evidenciar mesquinharias mundanas. Tudo bem que há uma certa petulância envolvida nisso tudo. Ainda não nasceu pessoa incapaz de se sentir diminuída diante de nós. Mas juro, não temos qualquer controle quanto à nossa monumentalidade. As coisas são assim porque já nasceram assim, muito antes de que o verbo fosse feito.

Hoje, ambos convivemos em perfeita suspensão indiscreta. Em um contínuo carnaval dos trópicos. Numa dupla apoteose de primeira divisão. E explodimos a todo instante. A carbonizar e a propagar ironias universais. O buraco negro engolirá a todos nós um dia? Sinceramente, duvido, enquanto planejo, na minha própria carne, uma tempestade capaz de interferir no funcionamento dos eletrodomésticos da Terra. De fundir com o HD externo dos humanos. De paralisar pra sempre a cafeteira italiana de muita gente. Viveremos assim por centenas de milhares de anos, até que não haja no universo qualquer resquício do que tenha sido uma cafeteira italiana ou HD externo. Esse tempo marcará a chegada do nosso terceiro, a constituição de nosso tríptico. Será quando enviaremos, a um sol de confim de galáxia, uma caixa. Dentro dela, um presentinho.

Para consultas sobre vendas: muthabrasil@gmail.com